Всем привет.

Неделя статей на хабре посвященная ООП. Последняя статья вызвала у меня кучу эмоций и, к сожалению, очень плохих эмоций. Мне очень не понравилась статья. Почему? Потому что в ней передаются какие-то отрицательные эмоции об использовании ООП. Эмоции вызваны лишь тем, что человек не до конца понимает всю силу ООП и хочет убедить всех в том что ООП зло. Самое печальное что люди начинают прислушиваться и кидаться ужасными доводами, не имеющими ничего общего с действительностью. Я думаю что студентам такие статьи противопоказаны больше чем GoF, которых я бы давал как можно раньше. :)

Начнем.

Что такое ООП. ООП - это и ОО программирование и проектирование. Одно без другого бессмысленно чуть более чем полностью. Создано ООП для проектирования/программирования программных продуктов. Не для моделирования процессов. Не для проектирования протоколов, а именно для программных продуктов, для их реализации. Для упрощения системы, которая будет реализовывать протокол или бизнес-процесс или что-то еще.

Когда вы начинаете использовать ООП, первое что вы должны сделать - это начать использовать объектное мышление. Я уже когда-то говорил что это самая большая проблема ООП, научиться мыслить объектно очень сложно. И очень важно учиться это делать как можно раньше (GoF с аналогиями типа мост, конструктор, фасад очень в этом помогут). Используя объектное мышление, вы легко сможете проектировать сложные системы Используя объектное мышление вы легко можете решить любую задачу (очень важно что любую задачу проектирования/программирования, если ее в принципе можно решить абсолютно любую) оперируя объектами и взаимодействием между ними. Т.е. ООП без объектного мышления не позволит вам начать использовать всю силу и мощь ООП.

Пойдем дальше. Итак, нам важно мыслить объектно, для того, что бы найти нужные нам абстракции объектов для решения наших задач. Если аналогии и абстракции выбраны удачно, то мы видим очень четкую картину которая позволяет нам быстро разобраться в том, что же происходит в системе. И вот тут мы начинаем вспоминать про наследование и полиморфизм. Эти два инструмента нужны для удобного масштабирования системы без дублирования кода. Но сила этих механизмов зависит от того насколько удачные абстракции и аналогии вы выбрали. Если ваше объектное мышление не позволяет вам сформировать удобную декомпозицию объектов, то наследование и полиморфизм вам не помогут. Т.е. наследование и полиморфизм это ничто иное как инструменты, которые позволяют решить проблему масштабирования системы.

Как же эти инструменты работают? Да проще пареной репы, потому что это все основано на привычных нам вещах. Люблю простые примеры из жизни:

1. Наследование. Есть пекарь. Есть печь электрическая и газовая. Ваша задача смоделировать процесс приготовления пищи пекарем в каждой из печи. Решая задачу в лоб, у нас будет много дублирования кода из-за того, что сам процесс передачи пищи в печь и сама работа с печами идентичны для обеих печей. Но если мы включаем объектное мышление, и вспоминаем про инструмент наследование, то получаем примерно следующее (диаграмму лень рисовать, сорри):

Есть печь (абстрактная печь). У нее есть поведение - включить, выключить, увеличить или уменьшить температуру, положить чего-то, достать чего-то и состояние - температура в печи, включена или выключена. Это отличный пример абстрактного объекта в котором соблюдены принципы инкапсуляции (при реализации я их обязательно буду соблюдать). И есть пекарь, конкретный такой пекарь Иван. Он умеет работать с абстрактной печью. Т.е. смотреть температуру, включать выключать и т.д. вы поняли. Сила наследования в том, что нам не придется переписывать нашего Ивана для каждой из печей, будь то электро или газовая печь. Я думаю всем ясно почему? Получается что инструмент применен правильно.

2. Полиморфизм. Печи ведь по-разному работают. Газовая потребляет газ, электро печь - электричество. Используя полиморфизм мы легко меняем поведение в наследниках абстрактной печи.

3. Инкапсуляция. Основная фишка инкапсуляции в том, что я не должен знать, что происходит внутри моей печи. Допустим, я вызываю не метод включить печь, а меняю ее свойство включена на значение true. Что произойдет в этот момент? Если принцип инкапсуляции не соблюден, то я буду вынужден печи сказать начинай потреблять горючее, т.к. я тебя включил. Т.е. пекарь знает, что печь потребляет горючее, знает, как печь работает. Или, например, мы не можем установить температуру печи ниже или выше определенного уровня. Если не соблюдать принцип инкапсуляции, то мы должны будем говорить печи проверь-ка текущую температуру, пойдет те такая? Т.е. пекарь опять слишком много знает о печи. Геттеры и сеттеры это средства языка, которые помогут нам легко реализовать отслеживание изменений состояния. Все. Если геттеры и сеттеры пустые, значит так надо на моем уровне абстракции. Геттеры и сеттеры - не могут мешать реализации инкапсуляции, криво реализовать инкапсуляцию может проектировщик/программист.

В данном примере уровень абстракции выбран хорошо. Все занимаются своими делами, все три кита ООП работают во славу. Но стоит мне выбрать плохие абстракции, как начинается сущий кошмар. И даже есть стандарты чеклисты, которые помогут понять, хорошо ли вы выбрали абстракции и верна ли ваша декомпозиция в том ли направлении вы идете (SOLID).

Еще стали добавлять абстракцию, как еще один столп ООП. Я думаю, что это скорее верно, но уж очень попахивает КЭПом.

Высказывания про типизацию меня тоже зацепили. Дело в том, что никаких проблем в том, с кем вы сейчас работаете из наследников нет. Если на текущем уровне абстракции вам важно именно использовать печь, то вам не важно какая она. Вы получаете печь? Вы решаете свои задачи? То то и оно… Почему вы считаете что это динамическая типизация мне не понятно. Вы хотели печь? Берите. Вам нужна электрическая? Ну извините, газовая вам уже не подойдет.

Остальные примеры, которые были приведены в зацепившей меня статье, лишь примеры отвратительно выбранной абстракции и аналогии в рамках поставленной задачи. Точка.

Отдельно про DTO. DTO - это паттерн. Он позволяет создать объект, который передаст информацию другому слою, другой системе, короче куда-то чего-то передаст. Почему он не может быть рассмотрен мною как объект для меня вообще загадка. Где противоречие то? Является контейнером только? Ну и что?? Это же объект в рамках рассмотренной мною объектной модели на заданном уровне абстракции, где DTO - объект и часть декомпозиции.

Про языки тоже непонятно чего говорить. Я могу проектировать ПО используя объектный подход независимо от языка. Но если язык не реализует основные инструменты для работы с объектами, то мне будет очень сложно или невозможно реализовать спроектированную мною систему.

Еще говорят что некоторые вещи нельзя представить в виде объектов и их взаимодействия. Я уверен что это не так. Просто необходимо выбрать уровень абстракции верно. Будь то реализация протокола, слоя доступа к БД, подключения плагинов, менеджера задач, бизнес процесса, системы проектирования бизнес процессов т.е. все что угодно можно представить как объекты и их взаимодействие. Все можно реализовать как объекты и взаимодействие между ними. Хорошо это или плохо чаще всего зависит лишь от вашего умения мыслить объектно.

Резюмируя. Если вы не понимаете силу ООП, то скорее всего вам надо развивать объектное мышление.

P.S. В комментах к прошлой статье я явно много перегибал палку при обращении к некоторым людям. Приношу свои извинения.

Абстрактные типы данных

Понятие абстрактных типов данных является ключевым в программировании. Абстракция подразумевает разделение и независимое рассмотрение интерфейса и реализации.

Рассмотрим пример. Все мы смотрим телевизионные программы. Назовем телевизор модулем или объектом. Этот объект имеет интерфейс с пользователем, т. е. средства управления (совокупность кнопок), воспроизведения изображения и звука. Чем совершеннее интерфейс, тем удобнее телевизор в использовании. Мы переключаем программы, нажимая определенные кнопки, и при этом не задумываемся о физических процессах, происходящих в телевизоре. Об этом знают специалисты. Когда мы выбираем телевизор, нас интересуют его цена и эксплуатационные параметры, т. е. качество изображения, звука и т. п. Однако нас не интересует то, что находится внутри. Другими словами, мы возвращаемся к свойствам объекта (модуля), какими являются интерфейс и реализация. Основная цель абстракции в программировании как раз и заключается в отделении интерфейса от реализации.

Вернемся к нашему примеру. Предположим, некоторый субъект уверен, что хорошо знает устройство телевизора. Он снимает крышку и начинает «усовершенствовать» его. Хотя иногда это и приводит к определенным промежуточным (локальным) успехам, окончательный результат почти всегда отрицательный. Поэтому подобные действия надо запрещать. В программировании это поддерживается механизмами запрета доступа или скрытия внутренних компонентов. Каждому объекту (модулю) предоставлено право самому распоряжаться «своим имуществом», т. е. данными функциями и операциями. Игнорирование этого принципа нарушает стабильность системы и часто приводит к ее полному разрушению. Принцип абстракции обязывает использовать механизмы скрытия, которые предотвращают умышленное или случайное изменение внутренних компонентов.

Абстракция данных предполагает определение и рассмотрение абстрактных типовданных (АТД) или, что то же самое, новых типов данных, введенных пользователем.

Абстрактный тип данных - это совокупность данных вместе с множеством операций, которые можно выполнять над этими данными.

Понятие объектно-ориентированного программирования

По определению авторитета в области объектно-ориентированных методов разработки программ Гради Буча «объектно-ориентированное программирование (ООП) – это методология программирования, которая основана на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является реализацией определенного класса (типа особого вида), а классы образуют иерархию на принципах наследуемости».

Объектно-ориентированная методология так же, как и структурная методология, была создана с целью дисциплинировать процесс разработки больших программных комплексов и тем самым снизить их сложность и стоимость.

Объектно-ориентированная методология преследует те же цели, что и структурная, но решает их с другой отправной точки и в большинстве случаев позволяет управлять более сложными проектами, чем структурная методология.

Как известно, одним из принципов управления сложностью проекта является декомпозиция. Гради Буч выделяет две разновидности декомпозиции: алгоритмическую (так он называет декомпозицию, поддерживаемую структурными методами) и объектно-ориентированную, отличие которых состоит, по его мнению, в следующем: «Разделение по алгоритмам концентрирует внимание на порядке происходящих событий, а разделение по объектам придает особое значение факторам, либо вызывающим действия, либо являющимся объектами приложения этих действий».

Другими словами, алгоритмическая декомпозиция учитывает в большей степени структуру взаимосвязей между частями сложной проблемы, а объектно-ориентированная декомпозиция уделяет больше внимания характеру взаимосвязей.

На практике рекомендуется применять обе разновидности декомпозиции: при создании крупных проектов целесообразно сначала применять объектно-ориентированный подход для создания общей иерархии объектов, отражающих сущность программируемой задачи, а затем использовать алгоритмическую декомпозицию на модули для упрощения разработки и сопровождения программного комплекса.

ОО-программирование является, несомненно, одним из наиболее интересных направлений для профессиональной разработки программ.

Объекты и классы

Базовыми блоками объектно-ориентированной программы являются объекты и классы. Содержательно объект можно представить как что-то ощущаемое или воображаемое и имеющее хорошо определенное поведение. Таким образом, объект можно либо увидеть, либо потрогать, либо, по крайней мере, знать, что он есть, например, представлен в виде информации, хранимой в памяти компьютера. Дадим определение объекта, придерживаясь мнения Гради Буча: «Объект – осязаемая сущность, которая четко проявляет свое поведение».

Объект - это часть окружающей нас реальности, т. е. он существует во времени и в пространстве (впервые понятие объекта в программировании введено в языке Simula). Формально объект определить довольно трудно. Это можно сделать через некоторые свойства, а именно: объект имеет состояние, поведение и может быть однозначно идентифицирован (другими словами, имеет уникальное имя).

Класс - это множество объектов, имеющих общую структуру и общее поведение. Класс - описание (абстракция), которое показывает, как построить существующую во времени и пространстве переменную этого класса, называемую объектом. Смысл предложений «описание переменных класса» и «описание объектов класса» один и тот же.

Объект имеет состояние, поведение и паспорт (средство для его однозначной идентификации); структура и поведение объектов описаны в классах, переменными которых они являются.

Определим теперь понятия состояния, поведения и идентификации объекта.

Состояние объекта объединяет все его поля данных (статический компонент, т.е. неизменный) и текущие значения каждого из этих полей (динамический компонент, т.е. обычно изменяющийся).

Поведение выражает динамику изменения состояний объекта и его реакцию на поступающие сообщения, т.е. как объект изменяет свои состояния и взаимодействует с другими объектами.

Идентификация (распознавание) объекта - это свойство, которое позволяет отличить объект от других объектов того же или других классов. Осуществляется идентификация посредством уникального имени (паспорта), которым наделяется объект в программе, впрочем как и любая другая переменная.

Выше уже говорилось, что процедурный (а также и модульный) подход позволяет строить программы, состоящие из набора процедур (подпрограмм), реализующих заданные алгоритмы. С другой стороны, объектно-ориентированный подход представляет программы в виде набора объектов, взаимодействующих между собой. Взаимодействие объектов осуществляется через сообщения. Предположим, что нашим объектом является окружность. Тогда сообщение, посланное этому объекту, может быть следующим: «нарисуй себя». Когда мы говорим, что объекту передается сообщение, то на самом деле мы вызываем некоторую функцию этого объекта (компонент-функцию). Так, в приведенном выше примере мы вызовем функцию, которая будет рисовать окружность на экране дисплея.

Базовые принципы ООП

К базовым принципам объектно-ориентированного стиля программирования относятся:

- пакетирование или инкапсуляция;

- наследование;

- полиморфизм;

- передача сообщений.

Пакетирование (инкапсуляция)

предполагает соединение в одном объекте данных и функций, которые манипулируют этими данными. Доступ к некоторым данным внутри пакета может быть либо запрещен, либо ограничен.

Объект характеризуется как совокупностью всех своих свойств (например, для животных – это наличие головы, ушей, глаз и т.д.) и их текущих значений (голова – большая, уши – длинные, глаза – желтые и т.д.), так и совокупностью допустимых для этого объекта действий (умение принимать пищу, сидеть, стоять, бежать и т.д.). Указанное объединение в едином объекте как «материальных» составных частей (голова, уши, хвост, лапы), так и действий, манипулирующих этими частями (действие «бежать» быстро перемещает лапы) называется инкапсуляцией.

В рамках ООП данные называются полями объекта, а алгоритмы – объектными методами.

Инкапсуляция позволяет в максимальной степени изолировать объект от внешнего окружения. Она существенно повышает надежность разрабатываемых программ, т.к. локализованные в объекте алгоритмы обмениваются с программой сравнительно небольшими объемами данных, причем количество и тип этих данных обычно тщательно контролируется. В результате замена или модификация алгоритмов и данных, инкапсулированных в объект, как правило, не влечет за собой плохо прослеживаемых последствий для программы в целом. Другим немаловажным следствием инкапсуляции является легкость обмена объектами, переноса их из одной программы в другую.

Наследование

И структурная, и объектно-ориентированная методологии преследуют цель построения иерархического дерева взаимосвязей между объектами (подзадачами). Но если структурная иерархия строится по простому принципу разделения целого на составные части,

то при создании объектно-ориентированной иерархии принимается другой взгляд на тот же исходный объект. В объектно-ориентированной иерархии непременно отражается наследование свойств родительских (вышележащих) типов объектов дочерним (нижележащим) типам объектов.

По Гради Бучу «наследование – это такое отношение между объектами, когда один объект повторяет структуру и поведение другого».

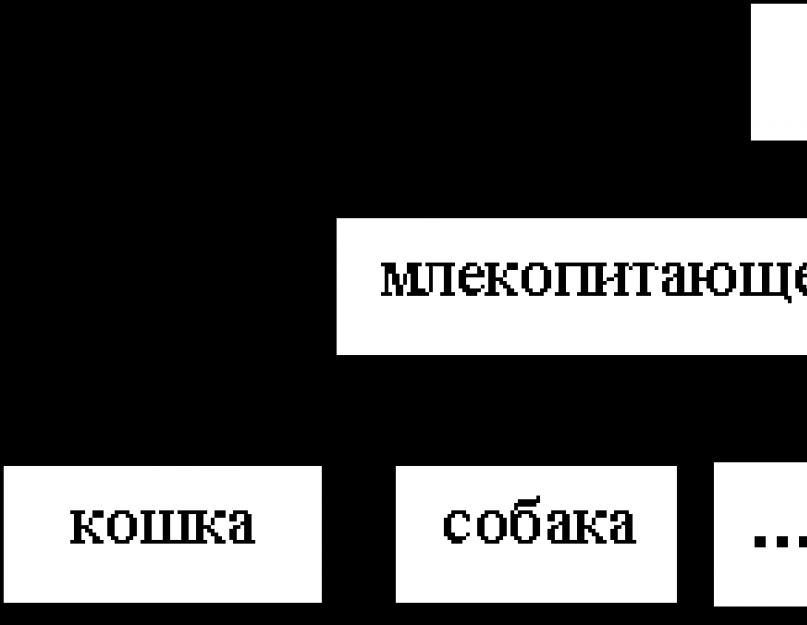

Принцип наследования действует в жизни повсеместно и повседневно. Млекопитающие и птицы наследуют признаки живых организмов, в отличие от растений, орел и ворон наследуют общее свойство для птиц – умение летать. С другой стороны, львы, тигры, леопарды наследуют «структуру» и поведение, характерное для представителей отряда кошачьих и т.д.

Типы верхних уровней объектно-ориентированной иерархии, как правило, не имеют конкретных экземпляров объектов. Не существует, например, конкретного живого организма, который бы сам по себе назывался «млекопитающее» или «птица». Такие типы называют абстрактными. Конкретные экземпляры объектов имеют, как правило, типы самых нижних уровней ОО-иерархии: «крокодил Гена» – конкретный экземпляр объекта типа «крокодил», «кот Матроскин» – конкретный экземпляр объекта типа «кошка».

Наследование позволяет использовать библиотеки классов и развивать их (совершенствовать и модифицировать библиотечные классы) в конкретной программе. Наследование позволяет создавать новые объекты, изменяя или дополняя свойства прежних. Объект-наследник получает все поля и методы предка, но может добавить собственные поля, добавить собственные методы или перекрыть своими методами одноименные унаследованные методы.

Принцип наследования решает проблему модификации свойств объекта и придает ООП в целом исключительную гибкость. При работе с объектами программист обычно подбирает объект, наиболее близкий по своим свойствам для решения конкретной задачи, и создает одного или нескольких потомков от него, которые «умеют» делать то, что не реализовано в родителе.

Последовательное проведение в жизнь принципа «наследуй и изменяй» хорошо согласуется с поэтапным подходом к разработке крупных программных проектов и во многом стимулирует такой подход.

Когда вы строите новый класс, наследуя его из существующего класса, можно:

- добавить в новый класс новые компоненты-данные;

- добавить в новый класс новые компоненты-функции;

- заменить в новом классе наследуемые из старого класса компоненты-функции.

Полиморфизм

позволяет использовать одни и те же функции для решения разных задач. Полиморфизм выражается в том, что под одним именем скрываются различные действия, содержание которых зависит от типа объекта.

Полиморфизм – это свойство родственных объектов (т.е. объектов, имеющих одного общего родителя) решать схожие по смыслу проблемы разными способами. Например, действие «бежать» свойственно большинству животных. Однако каждое из них (лев, слон, крокодил, черепаха) выполняет это действие различным образом.

При традиционном (не объектно-ориентированном) подходе к программированию, животных перемещать будет программист, вызывая отдельную для конкретного животного и конкретного действия подпрограмму.

В рамках ООП поведенческие свойства объекта определяются набором входящих в него методов, программист только указывает, какому объекту какое из присущих ему действий требуется выполнить, и (для рассматриваемого примера) однажды описанные объекты-животные сами будут себя передвигать характерным для них способом, используя входящие в его состав методы. Изменяя алгоритм того или иного метода в потомках объекта, программист может придавать этим потомкам отсутствующие у родителя специфические свойства. Для изменения метода необходимо перекрыть его в потомке, т.е. объявить в потомке одноименный метод и реализовать в нем нужные действия. В результате в объекте-родителе и объекте-потомке будут действовать два одноименных метода, имеющих разную алгоритмическую основу и, следовательно, придающие объектам разные свойства. Это и называется полиморфизмом объектов.

Таким образом, в нашем примере с объектами-животными действие «бежать» будет называться полиморфическим действием, а многообразие форм проявления этого действия – полиморфизмом.

Описание объектного типа

Класс или объект – это структура данных, которая содержит поля и методы. Как всякая структура данных она начинается зарезервированным словом и закрывается оператором end . Формальный синтаксис не сложен: описание объектного типа получается, если в описании записи заменить слово record на слово object или class и добавить объявление функций и процедур над полями.

Type <имя типа объекта>= object

<поле>;

<поле>;

….

<метод>;

<метод>;

end ;

В ObjectPascal существует специальное зарезервированное слово class для описания объектов, заимствованное из С++.

Type <имя типа объекта>= class

<поле>;

….

<метод>;

<метод>;

end ;

ObjectPascal поддерживает обе модели описания объектов.

Компонент объекта – либо поле, либо метод. Поле содержит имя и тип данных. Метод – это процедура или функция, объявленная внутри декларации объектного типа, в том числе и особые процедуры, создающие и уничтожающие объекты (конструкторы и деструкторы). Объявление метода внутри описания объектного типа состоит только из заголовка. Это разновидность предварительного описания подпрограммы. Тело метода приводится вслед за объявлением объектного типа.

Пример . Вводится объектный тип «предок», который имеет поле данных Name (имя) и может выполнять два действия:

- провозглашать: «Я – предок!»;

- сообщать свое имя.

Type tPredoc = object Name: string ; {поле данных объекта}

Procedure Declaration ; {объявление методов объекта}

Procedure MyName ;

End ;

Тексты подпрограмм, реализующих методы объекта, должны приводиться в разделе описания процедур и функций. Заголовки при описании реализации метода повторяют заголовки, приведенные в описании типа, но дополняются именем объекта, которое отделяется от имени процедуры точкой. В нашем примере:

Procedure tPredoc.Declaration ; {реализация метода объекта}

begin

writeln ("Я – предок!");

end ;

Procedure tPredoc.MyName ; {реализация метода объекта}

begin

writeln("Я –", Name);

end;

Внутри описания методов на поля и методы данного типа ссылаются просто по имени. Так метод MyName использует поле Name без явного указания его принадлежности объекту так, если бы выполнялся неявный оператор with <переменная_типа_объект> do .

Под объектами понимают и переменные объектного типа – их называют экземплярами . Как всякая переменная, экземпляр имеет имя и тип: их надо объявить.

…….{объявление объектного типа и описание его методов}

var v 1: tPredoc ; {объявление экземпляра объекта}

begin

v1. Name:= "Петров Николай Иванович";

v1.Declaration;

v1.MyName

end.

Использование поля данных объекта v1 не отличается по своему синтаксису от использования полей записей. Вызов методов экземпляра объекта означает, что указанный метод вызывается с данными объекта v 1. В результате на экран будут выведены строчки

Я – предок!

Я – Петров Николай Иванович

Аналогично записям, к полям переменных объектного типа разрешается обращаться как с помощью уточненных идентификаторов, так и с помощью оператора with .

Например, в тексте программы вместо операторов

возможно использование оператора with такого вида

with v1 do

begin

Name:= "Петров Николай Иванович";

Declaration ;

MyName

End ;

Более того, применение оператора with с объектными типами, также как и для записей не только возможно, но и рекомендуется.

Иерархия типов (наследование)

Типы можно выстроить в иерархию. Объект может наследовать компоненты из другого объектного типа. Наследующий объект - это потомок. Объект, которому наследуют - предок. Подчеркнем, что наследование относится только к типам, но не к экземплярам объектов.

Если введен объектный тип (предок, родительский), а его надо дополнить полями или методами, то вводится новый тип, объявляется наследником (потомком, дочерним типом) первого и описываются только новые поля и методы. Потомок содержит все поля типа предка. Заметим, что поля и методы предка доступны потомку без специальных указаний. Если в описании потомка повторяются имена полей или методов предка, то новые описания переопределяют поля и методы предка.

ООП всегда начинается с базового класса. Это шаблон для базового объекта. Следующим этапом является определение нового класса, который называется производным и является расширением базового.

Производный класс может включать дополнительные методы, которые не существуют в базовом классе. Он может переопределять (redefined) методы (или даже удалять их целиком).

В производном классе не должны переопределяться все методы базового класса. Каждый новый объект наследует свойства базового класса, необходимо лишь определить те методы, которые являются новыми или были изменены. Все другие методы базового класса считаются частью и производного. Это удобно, т.к. когда метод изменяется в базовом классе, он автоматически изменяется во всех производных классах.

Процесс наследования может быть продолжен. Класс, который произведен от базового, может сам стать базовым для других производных классов. Таким образом, ОО программы создают иерархию классов.

Наиболее часто структура иерархии классов описывается в виде дерева. Вершины дерева соответствуют классам, а корню соответствует класс, который описывает что-то общее (самое общее) для всех других классов.

Наследование дочерними типами информационных полей и методов их родительских типов выполняется по следующим правилам.

Правило 1 . Информационные поля и методы родительского типа наследуются всеми его дочерними типами независимо от числа промежуточных уровней иерархии.

Правило 2 . Доступ к полям и методам родительских типов в рамках описания любых дочерних типов выполняется так, как будто-бы они описаны в самом дочернем типе.

Правило 3 . Ни в одном дочернем типе не могут быть использованы идентификаторы полей родительских типов.

Правило 4 . Дочерний тип может доопределить произвольное число собственных методов и информационных полей.

Правило 5 . Любое изменение текста в родительском методе автоматически оказывает влияние на все методы порожденных дочерних типов, которые его вызывают.

Правило 6 . В противоположность информационным полям идентификаторы методов в дочерних типах могут совпадать с именами методов в родительских типах. В этом случае говорят, что дочерний метод перекрывает (подавляет) одноименный родительский метод. В рамках дочернего типа, при указании имени такого метода, будет вызываться именно дочерний метод, а не родительский.

Продолжим рассмотрение нашего примера. В дополнение к введенному нами типу предка tPredoc можно ввести типы потомков:

tуре tSon= оbject(tPredoc) {Тип, наследующий tPredoc }

procedure Declaration; {перекрытие методов предка}

procedure Му Name(Predoc: tPredoc);

end ;

Tуре tGrandSon=object(tSon) {Тип, наследующий tSon}

procedure Declaration ; {перекрытие методов предка}

end ;

Имя типа предка приводится в скобках после слова оbject. Мы породили наследственную иерархию из трех типов: tSon («сын») наследник типу tPredoc , а тип tGrandSon (“внук”) - типу tSon. Тип tSon переопределяет методы Declaration и Му N а m е, но наследует поле Name . Тип tGrandSon переопределяет только метод Declaration и наследует от общего предка поле Name , а от своего непосредственного предка (типа tSon) переопределенный метод Declaration .

Давайте разберемся, что именно мы хотим изменить в родительских методах. Дело в том, что «сын» должен провозглашать несколько иначе, чем его предок, а именно сообщить "Я – отец!"

procedure

tSon.Declaration ; {реализация методов объектов - потомков}

begin

writeln (" Я - отец!");

end;

А называя свое имя, “сын” должен сообщить следующие сведения:

- Я <фамилия имя отчество >

- Я – сын <фамилия имя отчество своего предка>

procedure

tSon .Му Name (predoc: tPredoc);

begin

inherited

Му Name ; {вызов метода непосредственного предка}

writeln ("Я - сын ", predoc.Name, " а ");

end;

В нашем примере потомок tSon из метода Му Name вызывает одноименный метод непосредственного предка типа tPredoc . Такой вызов обеспечивается директивой inherited , после которой указан вызываемый метод непосредственного предка. Если возникает необходимость вызвать метод отдаленного предка в каком-нибудь дочернем типе на любом уровне иерархии, то это можно сделать с помощью уточненного идентификатора, т.е. указать явно имя типа родительского объекта и через точку – имя его метода:

Теперь давайте разберемся с «внуком». Метод, в котором «внук» называет свое имя, в точности такой же, как и у его непосредственного предка (типа tSon), поэтому нет необходимости этот метод переопределять, этот метод лучше автоматически наследовать и пользоваться им как своим собственным. А вот в методе Declaration нужно провозгласить "Я – внук!", поэтому метод придется переопределить.

procedure

tGrandSon.Declaration;

begin

writeln (" Я - внук!");

end;

Рассмотрим пример программы, в которой определим экземпляр типа tPredoc , назовем его «дед», экземпляр типа tSon – «отец», и экземпляр типа tGrandSon – «внук». Потребуем от них, чтобы они представились.

Пример программы с испльзованием ООП{заголовок программы}

……………….

{раздел описания типов, в том числе и объектных типов tPredoc , tSon , tGrandSon }

{Обратите внимание! Экземпляры объектных типов можно описать как типизированные константы, что мы для примера и сделали ниже}

const

ded: tPredoc = (Name: "Петров Николай Иванович");

otec: tSon = (Name: "Петров Сергей Николаевич");

vnuk: tGrandSon = (Name: "Петров Олег Сергеевич");

{раздел описания процедур и функций, где обязательно должны быть написаны все объявленные в объектных типах методы}

begin

ded.Declaration ; {вызов методов общего предка}

ded.Му Name;

writeln;

otec.Declaration;

otec.MyName(ded); { вызов методов объекта otec типа tSon}

writeln;

vnuk.Declaration; { вызов методов объекта vnuk типа tGrandSon}

vnuk.MyName (otec);

end .

Наша программа выведет на экран:

Пример вывода на экран результатаЯ -предок!

Я -Петров Николай Иванович

Я -отец!

Я -Петров Сергей Николаевич

Я -сын Петров Николай Ивановича

Я -внук!

Я -Петров Олег Сергеевич

Я -сын Петров Сергей Николаевича

Обратите внимание, что в заголовке процедуры tSon . MyName в качестве параметра приведен тип данных tPredoc , а при использовании этой процедуры ей передаются переменные как типа tPredoc , так и типа tSon . Это возможно, так как предок совместим по типу со своими потомками. Обратное несправедливо. Если мы заменим в заголовке процедуры tSon . MyName при описании параметров тип tPredoc на tSon , компилятор укажет на несовместимость типов при использовании переменной ded в строке otec . MyName (ded).

Полиморфизм и виртуальные методы

Полиморфизм – это свойство родственных объектов (т.е. объектов, имеющих одного родителя) решать схожие по смыслу проблемы разными способами.

Два или более класса, которые являются производными одного и того же базового класса, называются полиморфными. Это означает, что они могут иметь общие характеристики, но так же обладать собственными свойствами.

В рамках ООП поведенческие свойства объекта определяются набором входящих в него методов. Изменяя алгоритм того или иного метода в потомках объекта, программист может придавать этим потомкам отсутствующие у родителя специфические свойства. Для изменения метода необходимо перекрыть его в потомке, т.е. объявить в потомке одноименный метод и реализовать в нем нужные действия. В результате чего в объекте-родителе и объекте-потомке будут действовать два одноименных метода, имеющих разную алгоритмическую основу и, следовательно, придающие объектам разные свойства. Это и называется полиморфизмом объектов.

В рассмотренном выше примере во всех трех объектных типах tPredoc , tSon и tGrandSon действуют одноименные методы Declaration и MyName . Но в объектном типе tSon метод MyName выполняется несколько иначе, чем у его предка. А все три одноименных метода Declaration для каждого объекта выполняются по-своему.

Методы объектов бывают статическими, виртуальными и динамическими.

Статические методы

включаются в код программы при компиляции. Это означает, что до использования программы определено, какая процедура будет вызвана в данной точке. Компилятор определяет, какого типа объект используется при данном вызове, и подставляет метод этого объекта.

Объекты разных типов могут иметь одноименные статические методы. В этом случае нужный метод определяется по типу экземпляра объекта.

Это удобно, так как одинаковые по смыслу методы разных типов объектов можно и назвать одинаково, а это упрощает понимание и задачи и программы. Статическое перекрытие – первый шаг полиморфизма. Одинаковые имена – вопрос удобства программирования, а не принцип.

Виртуальные методы

в отличие от статических, подключаются к основному коду на этапе выполнения программы. Виртуальные методы дают возможность определить тип и конкретизировать экземпляр объекта в процессе исполнения, а затем вызвать методы этого объекта.

Этот принципиально новый механизм, называемый поздним связыванием, обеспечивает полиморфизм, т.е. разный способ поведения для разных, но однородных (в смысле наследования) объектов.

Описание виртуального метода отличается от описания обычного метода добавлением после заголовка метода служебного слова virtual .

procedure Method (список параметров); virtual;

Использование виртуальных методов в иерархии типов объектов имеет определенные ограничения:

- если метод объявлен как виртуальный, то в типе потомка его нельзя перекрыть статическим методом;

- объекты, имеющие виртуальные методы, инициализируются специальными процедурами, которые, в сущности, также являются виртуальными и носят название constructor ;

- списки переменных, типы функций в заголовках перекрывающих друг друга виртуальных процедур и функций должны совпадать полностью;

Обычно на конструктор возлагается работа по инициализации экземпляра объекта: присвоение полям исходных значений, первоначальный вывод на экран и т.п.

Помимо действий, заложенных в него программистом, конструктор выполняет подготовку механизма позднего связывания виртуальных методов. Это означает, что еще до вызова любого виртуального метода должен быть выполнен какой-нибудь конструктор.

Конструктор – это специальный метод, который инициализирует объект, содержащий виртуальные методы. Заголовок конструктора выглядит так:

constructor Method (список параметров);

Зарезервированное слово constructor заменяет слова procedure и virtual .

Основное и особенное назначение конструктора – установление связей с таблицей виртуальных методов (VMT) – структурой, содержащей ссылки на виртуальные методы. Таким образом, конструктор инициализирует объект установкой связи между объектом и VMT с адресами кодов виртуальных методов. При инициализации и происходит позднее связывание.

У каждого объекта своя таблица виртуальных методов VMT . Именно это и позволяет одноименному методу вызывать различные процедуры.

Упомянув о конструкторе, следует сказать и о деструкторе . Его роль противоположна: выполнить действия, завершающие работу с объектом, закрыть все файлы, очистить динамическую память, очистить экран и т.д.

Заголовок деструктора выглядит таким образом:

destructor Done ;

Основное назначение деструкторов – уничтожение VMT данного объекта. Часто деструктор не выполняет других действий и представляет собой пустую процедуру.

destructor Done ;

begin end ;

Основные принципы и этапы объектно-ориентированного

программирования

В теории программирования ООП определяется как технология создания сложного программного обеспечения, которая основана на представлении программы в виде совокупности объектов , каждый из которых является экземпляром определенного типа (класса ), а классы образуют иерархию с

наследованием свойств .

Взаимодействие программных объектов в такой системе осуществляется путем передачи сообщений .

П р и м е ч а н и е. Такое представление программы впервые было использовано в языке имитационного моделирования сложных систем Simula, появившемся еще в 60-х годах.

Естественный для языков моделирования способ представления программы получил развитие в другом специализированном языке моделирования - языке Smalltalk (70-е годы), а затем был

Страница 2 из 51 |

Основные принципы ООП |

использован в новых версиях универсальных языков программирования, таких как Pascal, С++,

Основное достоинство ООП - сокращение количества межмодульных вызовов и уменьшение объемов информации, передаваемой между модулями,

по сравнению с модульным программированием. Это достигается за счет более полной локализации данных и интегрирования их с подпрограммами обработки,

что позволяет вести практически независимую разработку отдельных частей

(объектов) программы.

Кроме этого, объектный подход предлагает новые технологические средства разработки, такие как наследование, полиморфизм, композиция, наполнение ,

позволяющие конструировать сложные объекты из более простых. В результате существенно увеличивается показатель повторного использования кодов,

появляется возможность создания библиотек объектов для различных применений, и разработчикам предоставляются дополнительные возможности создания систем повышенной сложности.

Основной недостаток ООП - некоторое снижение быстродействия за счет более сложной организации программной системы.

В основу ООП положены следующие п р и н ц и п ы : абстрагирование,

ограничение доступа, модульность, иерархичность, типизация, параллелизм,

устойчивость.

Рассмотрим, что представляет собой каждый принцип.

А б с т р а г и р о в а н и е - процесс выделения абстракций в предметной области задачи. Абстракция - совокупность существенных характеристик некоторого объекта, которые отличают его от всех других видов объектов и,

таким образом, четко определяют особенности данного объекта с точки зрения дальнейшего рассмотрения и анализа. В соответствии с определением применяемая абстракция реального предмета существенно зависит от решаемой задачи: в одном случае нас будет интересовать форма предмета, в другом вес, в

третьем - материалы, из которых он сделан, в четвертом - закон движения

Страница 3 из 51 |

Основные принципы ООП |

предмета и т.д. Современный уровень абстракции предполагает объединение всех свойств абстракции (как касающихся состояния анализируемого объекта,

так и определяющих его поведение) в единую программную единицу некий

абстрактный тип (класс).

О г р а н и ч е н и е д о с т у п а - сокрытие отдельных элементов реализации абстракции, не затрагивающих существенных характеристик ее как целого.

Необходимость ограничения доступа предполагает разграничение двух частей в описании абстракции:

интерфейс - совокупность доступных извне элементов реализации абстракции (основные характеристики состояния и поведения);

реализация - совокупность недоступных извне элементов реализации абстракции (внутренняя организация абстракции и механизмы реализации ее поведения).

Ограничение доступа в ООП позволяет разработчику:

∙ выполнять конструирование системы поэтапно, не отвлекаясь на особенности реализации используемых абстракций;

∙ легко модифицировать реализацию отдельных объектов, что в правильно организованной системе не потребует изменения других объектов.

Сочетание объединения всех свойств предмета (составляющих его состояния и поведения) в единую абстракцию и ограничения доступа к реализации этих свойств получило название инкапсуляции.

М о д у л ь н о с т ь - принцип разработки программной системы,

предполагающий реализацию ее в виде отдельных частей (модулей). При выполнении декомпозиции системы на модули желательно объединять логически связанные части, по возможности обеспечивая сокращение количества внешних связей между модулями. Принцип унаследован от

Страница 4 из 51 |

Основные принципы ООП |

модульного программирования, следование ему упрощает проектирование и

отладку программы.

И е р а р х и я - ранжированная или упорядоченная система абстракций.

Принцип иерархичности предполагает использование иерархий при разработке программных систем.

В ООП используются два вида иерархии.

Иерархия «целое/часть» - показывает, что некоторые абстракции включены

в рассматриваемую абстракцию как ее части, например, лампа состоит из цоколя, нити накаливания и колбы. Этот вариант иерархии используется в процессе разбиения системы на разных этапах проектирования (на логическом уровне - при декомпозиции предметной области на объекты, на физическом уровне - при декомпозиции системы на модули и при выделении отдельных процессов в мультипроцессной системе).

Иерархия «общее/частное» - показывает, что некоторая абстракция является частным случаем другой абстракции, например, « обеденный стол -

конкретный вид стола», а « столы - конкретный вид мебели». Используется при

разработке структуры классов, когда сложные классы строятся на базе более простых путем добавления к ним новых характеристик и, возможно, уточнения имеющихся.

Один из важнейших механизмов ООП - наследование свойств в иерархии общее/частное. Наследование - такое соотношение между абстракциями, когда одна из них использует структурную или функциональную часть другой или нескольких других абстракций (соответственно простое и множественное

наследование).

Т и п и з а ц и я - ограничение, накладываемое на свойства объектов и

препятствующее взаимозаменяемости абстракций различных типов (или сильно сужающее возможность такой замены). В языках с жесткой типизацией для каждого программного объекта (переменной, подпрограммы, параметра и т. д.)

объявляется тип, который определяет множество операций над

Страница 5 из 51 |

Основные принципы ООП |

соответствующим программным объектом. Рассматриваемые далее языки программирования на основе Паскаля используют строгую, а на основе С -

среднюю степень типизации.

Использование принципа типизации обеспечивает:

∙ раннее обнаружение ошибок, связанных с недопустимыми операциями над программными объектами (ошибки обнаруживаются на этапе компиляции программы при проверке допустимости выполнения данной операции над программным объектом);

∙ упрощение документирования;

∙ возможность генерации более эффективного кода.

Тип может связываться с программным объектом статически (тип объекта определен на этапе компиляции - раннее связывание) и динамически (тип объекта определяется только во время выполнения программы - позднее связывание). Реализация позднего связывания в языке программирования позволяет создавать переменные - указатели на объекты, принадлежащие различным классам (полиморфные объекты), что существенно расширяет возможности языка.

П а р а л л е л и з м - свойство нескольких абстракций одновременно находиться в активном состоянии, т.е. выполнять некоторые операции.

Существует целый ряд задач, решение которых требует одновременного выполнения некоторых последовательностей действий. К таким задачам,

например, относятся задачи автоматического управления несколькими процессами.

Реальный параллелизм достигается только при реализации задач такого типа на многопроцессорных системах, когда имеется возможность выполнения каждого процесса отдельным процессором. Системы с одним процессором имитируют параллелизм за счет разделения времени процессора между задачами управления различными процессами. В зависимости от типа используемой операционной системы (одноили мультипрограммной)

Страница 6 из 51 |

Основные принципы ООП |

разделение времени может выполняться либо разрабатываемой системой (как в

MS DOS), либо используемой ОС (как в системах Windows).

У с т о й ч и в о с т ь - свойство абстракции существовать во времени независимо от процесса, породившего данный программный объект, и/или в пространстве, перемещаясь из адресного пространства, в котором он был создан.

Различают:

∙ временные объекты, хранящие промежуточные результаты некоторых действий, например вычислений;

∙ локальные объекты, существующие внутри подпрограмм, время жизни которых исчисляется от вызова подпрограммы до ее завершения;

∙ глобальные объекты, существующие пока программа загружена в память;

∙ сохраняемые объекты, данные которых хранятся в файлах внешней памяти между сеансами работы программы.

Все указанные выше принципы в той или иной степени реализованы в различных версиях объектно-ориентированных языков.

Объектно-ориентированные языки программирования. Язык считается объектно-ориентированным, если в нем реализованы первые четыре из рассмотренных семи принципов.

Особое место занимают объектные модели Delphi и C++Builder. Эти модели обобщают опыт ООП для MS DOS и включают некоторые новые средства,

обеспечивающие эффективное создание более сложных систем. На базе этих моделей созданы визуальные среды для разработки приложений Windows.

Сложность программирования под Windows удалось существенно

снизить за счет создания специальных библиотек объектов, « спрятавших» многие элементы техники программирования.

Страница 7 из 51 |

Основные принципы ООП |

Этапы разработки программных систем с использованием ООП.

Процесс разработки программного обеспечения с использованием ООП включает четыре этапа: анализ, проектирование, эволюция, модификация.

Рассмотрим эти этапы.

А н а л и з . Цель анализа - максимально полное описание задачи. На этом этапе выполняется анализ предметной области задачи, объектная декомпозиция разрабатываемой системы и определяются важнейшие особенности поведения объектов (описание абстракций). По результатам анализа разрабатывается структурная схема программного продукта, на которой показываются основные объекты и сообщения, передаваемые между ними, а также выполняется описание абстракций.

Проект ирование . Различают :

логическое проектирование, при котором принимаемые решения практически не зависят от условий эксплуатации (операционной системы и используемого оборудования);

физическое проектирование, при котором приходится принимать во внимание указанные факторы.

Логическое проектирование заключается в разработке структуры классов:

определяются поля для хранения составляющих состояния объектов и алгоритмы методов, реализующих аспекты поведения объектов. При этом используются рассмотренные выше приемы разработки классов (наследование,

композиция, наполнение, полиморфизм и т.д.). Результатом является иерархия или диаграмма классов, отражающие взаимосвязь классов, и описание классов.

Физическое проектирование включает объединение описаний классов в модули, выбор схемы их подключения (статическая или динамическая компоновка), определение способов взаимодействия с оборудованием, с

операционной системой и/или другим программным обеспечением (например,

базами данных, сетевыми программами), обеспечение синхронизации процессов для систем параллельной обработки и т.д.

Страница 8 из 51 |

Основные принципы ООП |

Э в о л ю ц и я с и с т е м ы. Это процесс поэтапной реализации и

подключения классов к проекту. Процесс начинается с создания основной программы или проекта будущего программного продукта. Затем реализуются и подключаются классы, так чтобы создать грубый, но, по возможности,

работающий прототип будущей системы. Он тестируется и отлаживается.

Например, таким прототипом может служить система, включающая реализацию основного интерфейса программного продукта (передача сообщений в отсутствующую пока часть системы не выполняется). В результате мы получаем работоспособный прототип продукта, который может быть, например, показан заказчику для уточнения требований. Затем к системе подключается следующая группа классов, например, связанная с реализацией некоторого пункта меню.

Полученный вариант также тестируется и отлаживается, и так далее, до реализации всех возможностей системы.

Использование поэтапной реализации существенно упрощает тестирование и отладку программного продукта.

Модификация. Это процесс добавления новых функциональных возможностей или изменение существующих свойств системы. Как правило,

изменения затрагивают реализацию класса, оставляя без изменения его интерфейс, что при использовании ООП обычно обходится без особых неприятностей, так как процесс изменений затрагивает локальную область.

Изменение интерфейса - также не очень сложная задача, но ее решение может повлечь за собой необходимость согласования процессов взаимодействия объектов, что потребует изменений в других классах программы. Однако сокращение количества параметров в интерфейсной части по сравнению с модульным программированием существенно облегчает и этот процесс.

Простота модификации позволяет сравнительно легко адаптировать программные системы к изменяющимся условиям эксплуатации, что увеличивает время жизни систем, на разработку которых затрачиваются огромные временные и материальные ресурсы.

Страница 9 из 51 |

Основные принципы ООП |

Особенностью ООП является то, что объект или группа объектов могут разрабатываться отдельно, и, следовательно, их проектирование может находиться на различных этапах. Например, интерфейсные классы уже реализованы, а структура классов предметной области еще только уточняется.

Обычно проектирование начинается, когда какой-либо фрагмент предметной области достаточно полно описан в процессе анализа.

Рассмотрение основных приемов объектного подхода начнем с объектной декомпозиции.

Объектная декомпозиция

Как уже упоминалось выше, при использовании технологии ООП решение представляется в виде результата взаимодействия отдельных функциональных элементов некоторой системы, имитирующей процессы,

происходящие в предметной области поставленной задачи.

В такой системе каждый функциональный элемент, получив некоторое входное воздействие (называемое сообщением) в процессе решения задачи,

выполняет заранее определенные действия (например, может изменить собственное состояние, выполнить некоторые вычисления, нарисовать окно или график и в свою очередь воздействовать на другие элементы). Процессом решения задачи управляет последовательность сообщений. Передавая эти сообщения от элемента к элементу, система выполняет необходимые действия.

Функциональные элементы системы, параметры и поведение которой определяются условием задачи, обладающие самостоятельным поведением

(т.е. « умеющие» выполнять некоторые действия, зависящие от полученных сообщений и состояния элемента), получили название объектов.

Процесс представления предметной области задачи в виде совокупности объектов, обменивающихся сообщениями, называется объектной декомпозицией.

Страница 10 из 51 |

Основные принципы ООП |

Для того чтобы понять, о каких объектах и сообщениях идет речь при выполнении объектной декомпозиции в каждом конкретном случае, следует вспомнить, что первоначально объектный подход был предложен для разработки имитационных моделей поведения сложных систем. Набор объектов таких систем обычно определяется при анализе моделируемых процессов.

Пример. Объектная декомпозиция (имитационная модель

бензоколонки). Пусть нас интересует зависимость длины очереди к бензоколонке от количества заправочных мест, параметров обслуживания каждого заправочного места и интенсивности поступления заявок на заправку топливом (рассматриваем топливо одного типа).

Задачи такого вида обычно решаются с использованием имитационных моделей. Модель программно имитирует реальный процесс с заданными параметрами, параллельно фиксируя его характеристики. Многократно повторяя процесс имитации с различными значениями параметров обслуживания или поступления заявок, исследователь получает конкретные значения характеристик, по которым строятся графики анализируемых зависимостей.

Процесс работы бензоколонки с тремя заправочными местами можно представить в виде диаграммы.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) составляет основу Java. По существу, все программы на Java являются в какой-то степени объектно- ориентированными. Язык Java связан с ООП настолько тесно, что прежде чем приступить к написанию на нем даже простейших программ, следует вначале ознакомиться с основными принципами ООП. Поэтому начнем с рассмотрения теоретических вопросов ООП.

Две методики

Все компьютерные программы состоят из двух элементов: кода и данных. Более того, программа концептуально может быть организована вокруг своего кода или своих данных. Иными словами, организация одних программ определяется тем, “что происходит”, а других - тем, “на что оказывается влияние”. Существуют две методики создания программ. Первая из них называется моделью, ориентированной на процессы и характеризует программу как последовательность линейных шагов (т.е. кода). Модель, ориентированную на процессы, можно рассматривать в качестве кода, воздействующего на данные. Такая модель довольно успешно применяется в процедурных языках вроде С. Но, как отмечалось в главе 1, подобный подход порождает ряд трудностей в связи с увеличением размеров и сложности программ.

С целью преодолеть увеличение сложности программ была начата разработка подхода, называемого объектно-ориентированным программированием. Объектно- ориентированное программирование позволяет организовать программу вокруг ее данных (т.е. объектов) и набора вполне определенных интерфейсов с этими данными. Объектно-ориентированную программу можно охарактеризовать как данные, управляющие доступом к коду. Как будет показано далее, передавая функции управления данными, можно получить несколько организационных преимуществ.

Абстракция

Важным элементом ООП является абстракция. Человеку свойственно представлять сложные явления и объекты, прибегая к абстракции. Например, люди представляют себе автомобиль не в виде набора десятков тысяч отдельных деталей, а в виде совершенно определенного объекта, имеющего свое особое поведение. Эта абстракция позволяет не задумываться о сложности деталей, составляющих автомобиль, скажем, при поездке в магазин. Можно не обращать внимания на подробности работы двигателя, коробки передач и тормозной системы. Вместо этого объект можно использовать как единое целое.

Эффективным средством применения абстракции служат иерархические классификации. Это позволяет упрощать семантику сложных систем, разбивая их на более управляемые части. Внешне автомобиль выглядит единым объектом. Но стоит заглянуть внутрь, как становится ясно, что он состоит из нескольких подсистем: рулевого управления, тормозов, аудиосистемы, привязных ремней, обогревателя, навигатора и т.п. Каждая из этих подсистем, в свою очередь, собрана из более специализированных узлов. Например, аудиосистема состоит из радиоприемника, проигрывателя компакт-дисков и/или аудиокассет. Суть всего сказанного состоит в том, что структуру автомобиля (или любой другой сложной системы) можно описать с помощью иерархических абстракций.

Иерархические абстракции сложных систем можно применять и к компьютерным программам. Благодаря абстракции данные традиционной, ориентированной на процессы, программы можно преобразовать в составляющие ее объекты, а последовательность этапов процесса - в совокупность сообщений, передаваемых между этими объектами. Таким образом, каждый из этих объектов описывает свое особое поведение. Эти объекты можно считать конкретными сущностями, реагирующими на сообщения, предписывающие им вътолнитьконкретное действие. В этом, собственно, и состоит вся суть ООП.

Принципы ООП лежат как в основе языка Java, так и восприятия мира человеком. Важно понимать, каким образом эти принципы реализуются в программах. Как станет ясно в дальнейшем, ООП яаляется еще одной, но более эффективной и естественной методикой создания программ, способных пережить неизбежные изменения, сопровождающие жизненный цикл любого крупного программного проекта, включая зарождение общего замысла, развитие и созревание. Например, при наличии тщательно определенных объектов и ясных, надежных интерфейсов с этими объектам можно безбоязненно и без особого труда извлекать или заменять части старой системы.

Три принципа ООП

Все языки объектно-ориентированного программирования предоставляют механизмы, облегчающие реализацию объектно-ориентированной модели. Этими механизмами являются инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Рассмотрим эти принципы ООП в отдельности.

Инкапсуляция

Механизм, связывающий код и данные, которыми он манипулирует, защищая оба эти компонента от внешнего вмешательства и злоупотреблений, называется инкапсуляцией. Инкапсуляцию можно считать защитной оболочкой, которая предохраняет код и данные от произвольного доступа со стороны другого кода, находящегося снаружи оболочки. Доступ к коду и данным, находящимся внутри оболочки, строго контролируется тщательно определенным интерфейсом. Чтобы провести аналогию с реальным миром, рассмотрим автоматическую коробку передач автомобиля. Она инкапсулирует немало сведений об автомобиле, в том числе величину ускорения, крутизну поверхности, по которой совершается движение, а также положение рычага переключения скоростей. Пользователь (в данном случае водитель) может оказывать влияние на эту сложную инкапсуляцию только одним способом: перемещая рычаг переключения скоростей. На коробку передач нельзя воздействовать, например, с помощью индикатора поворота или дворников. Таким образом, рычаг переключения скоростей является строго определенным, а по существу, единственным, интерфейсом с коробкой передач. Более того, происходящее внутри коробки передач не влияет на объекты, находящиеся вне ее. Например, переключение передач не включает фары! Функция автоматического переключения передач инкапсулирована, и поэтому десятки изготовителей автомобилей могут реализовать ее как угодно. Но с точки зрения водителя все эти коробки передач работают одинаково. Аналогичный принцип можно применять и в программировании. Сильная сторона инкапсулированного кода состоит в следующем: всем известно, как получить доступ к нему, а следовательно, его можно использовать независимо о подробностей реализации и не опасаясь неожиданных побочных эффектов.

Основу инкапсуляции ejavaсоставляет класс. Подробнее классы будут рассмотрены в последующих главах, а до тех пор полезно дать хотя бы краткое их описание. Класс определяет структуру и поведение (данные и код), которые будут совместно использоваться набором объектов. Каждый объект данного класса содержит структуру и поведение, которые определены классом, как если бы объект был “отлит” в форме класса. Поэтому иногда объекты называют экземплярами класса. Таким образом, класс - это логическая конструкция, а объект - ее физическое воплощение.

При создании класса определяются код и данные, которые образуют этот класс. Совместно эти элементы называются членами класса. В частности, определенные в классе данные называются перемени ымичленами, или переменными экземпляра, а код, оперирующий данными, - методами-членами, или просто методами. (То, что программирующие на Java называют методами, программирующие на C/C++ называют функциями) В программах, правильно написанных на Java, методы определяют, каким образом используются переменные-члены. Это означает, что поведение и интерфейс класса определяются методами, оперирующими данными его экземпляра.

Поскольку назначение класса состоит в инкапсуляции сложной структуры программы, существуют механизмы сокрытия сложной структуры реализации в самом классе. Каждый метод или переменная в классе могут быть помечены как закрытые или открытые. Открытый интерфейс класса представляет все, что должны или могут знать внешние пользователи класса. Закрытые методы и данные могут быть доступны только для кода, который является членом данного класса. Следовательно, любой другой код, не являющийся членом данного класса, не может получать доступ к закрытому методу или переменной. Закрытые члены класса доступны другим частям программы только через открытые методы класса, и благодаря этому исключается возможность выполнения неправомерных действий. Это, конечно, означает, что открытый интерфейс должен быть тщательно спроектирован и не должен раскрывать лишние подробности внутреннего механизма работы класса (рис 1).

Рис. 1.

Наследование

Процесс, в результате которого один объект получает свойства другого, называется наследованием. Это очень важный принцип ООП, поскольку наследование обеспечивает принцип иерархической классификации. Как отмечалось ранее, большинство знаний становятся доступными для усвоения благодаря иерархической (т.е. нисходящей) классификации. Например, золотистый ретривер - часть классификации собак, которая, в свою очередь, относится к классу млекопитающих, а тот - к еще большему классу животных. Без иерархий каждый объект должен был бы явно определять все свои характеристики. Но благодаря наследованию объект должен определять только те из них, которые делают его особым в классе. Объект может наследовать общие атрибуты от своего родительского объекта. Таким образом, механизм наследования позволяет сделать один объект частным случаем более общего случая. Рассмотрим этот механизм подробнее.

Как правило, большинство людей воспринимают окружающий мир в виде иерархически связанных между собой объектов, подобных животным, млекопитающим и собакам. Если требуется привести абстрактное описание животных, можно сказать, что они обладают определенными свойствами: размеры, уровень интеллекта и костная система. Животным присущи также определенные особенности поведения: они едят, дышат и спят. Такое описание свойств и поведения составляет определение класса животных.

Если бы потребовалось описать более конкретный класс животных, например млекопитающих, следовало бы указать более конкретные свойства, в частности тип зубов и молочных желез. Такое определение называется подклассом животных, которые относятся к суперклассу (родительскому классу) млекопитающих. А поскольку млекопитающие - лишь более точно определенные животные, то они наследуют все свойства животных. Подкласс нижнего уровня иерархии классов наследует все свойства каждого из его родительских классов (рис. 2).

Рис. 2.

Наследование связано также с инкапсуляцией. Если отдельный класс инкапсулирует определенные свойства, то любой его подкласс будет иметь те же самые свойства плюс любые дополнительные, определяющие его специализацию (рис. 3). Благодаря этому ключевому принципу сложность объектно-ориентированных программ нарастает в арифметической, а не геометрической прогрессии. Новый подкласс наследует атрибуты всех своих родительских классов и поэтому не содержит непредсказуемые взаимодействия с большей частью остального кода системы.

Рис. 3. Лабрадор полностью наследует инкапсулированные свойства всех родительских классов животных

Полиморфизм

Полиморфизм (от греч. “много форм”) - это принцип ООП, позволяющий использовать один и тот же интерфейс для общего класса действий. Каждое действие зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим в качестве примера стек, действующий как список обратного магазинного типа. Допустим, в программе требуются стеки трех типов: для целочисленных значений, для числовых значений с плавающей точкой и для символов. Алгоритм реализации каждого из этих стеков остается неизменным, несмотря на отличия в данных, которые в них хранятся. В языке, не являющемся объектно-ориентированным, для обращения со стеком пришлось бы создавать три разных ряда служебных программ под отдельными именами. A ejava, благодаря принципу полиморфизма, для обращения со стеком можно определить общий ряд служебных программ под одними и теми же общими именами.

В более общем смысле принцип полиморфизма нередко выражается фразой “один интерфейс, несколько методов”. Это означает, что можно разработать общий интерфейс для группы связанных вместе действий. Такой подход позволяет уменьшить сложность программы, поскольку один и тот же интерфейс служит для указания общего класса действий. А выбор конкретного действия (т.е. метода) делается применительно к каждой ситуации и входит в обязанности компилятора. Это избавляет программиста от необходимости делать такой выбор вручную. Ему нужно лишь помнить об общем интерфейсе и правильно применять его.

Если продолжить аналогию с собаками, то можно сказать, что собачье обоняние - полиморфное свойство. Если собака почувствует запах кошки, она залает и погонится за ней. А если собака почувствует запах своего корма, то у нее начнется слюноотделение, и она поспешит к своей миске. В обоих случаях действует одно и то же чувство обоняния. Отличие лишь в том, что именно издает запах, т.е. в типе данных, воздействующих на нос собаки! Этот общий принцип можно реализовать, применив его к методам в программе на Java.

Совместное применение полиморфизма, инкапсуляции и наследования

Если принципы полиморфизма, инкапсуляции и наследования применяются правильно, то они образуют совместно среду программирования, поддерживающую разработку более устойчивых и масштабируемых программ, чем в том случае, когда применяется модель, ориентированная на процессы. Тщательно продуманная иерархия классов служит прочным основанием для многократного использования кода, на разработку и проверку которого были затрачены время и усилия. Инкапсуляция позволяет возвращаться к ранее созданным реализациям, не нарушая код, зависящий от открытого интерфейса применяемых в приложении классов. А полиморфизм позволяет создавать понятный, практичный, удобочитаемый и устойчивый код.

Из двух приведенных ранее примеров из реальной жизни примере автомобилями более полно иллюстрирует возможности ООП. Если пример с собаками вполне подходит для рассмотрения ООП с точки зрения наследования, то пример с автомобилями имеет больше общего с программами. Садясь за руль различных типов (подклассов) автомобилей, все водители пользуются наследованием. Независимо от того, является ли автомобиль школьным автобусом, легковым, спортивным автомобилем или семейным микроавтобусом, все водители смогут легко найти руль, тормоза, педаль акселератора и пользоваться ими. Немного повозившись с рычагом переключения передач, большинство людей могут даже оценить отличия ручной коробки передач от автоматической, поскольку они имеют ясное представление об общем родительском классе этих объектов - системе передач.

Пользуясь автомобилями, люди постоянно взаимодействуют с их инкапсулированными характеристиками. Педали тормоза и газа скрывают невероятную сложность соответствующих объектов за настолько простым интерфейсом, что для управления этими объектами достаточно нажать ступней педаль! Конкретная реализация двигателя, тип тормозов и размер шин не оказывают никакого влияния на порядок взаимодействия с определением класса педалей.

И наконец, полиморфизм ясно отражает способность изготовителей автомобилей предлагать большое разнообразие вариантов, по сути, одного и того же средства передвижения. Так, на автомобиле могут быть установлены система тормозов с защитой от блокировки или традиционные тормоза, рулевая система с гидроусилителем или с реечной передачей и 4-, 6- или 8-цилиндровые двигатели. Но в любом случае придется нажать на педаль тормоза, чтобы остановиться, вращать руль, чтобы повернуть, и нажать на педаль акселератора, чтобы автомобиль двигался быстрее. Один и тот же интерфейс может быть использован для управления самыми разными реализациями.

Как видите, благодаря совместному применению принципов инкапсуляции, наследования и полиморфизма отдельные детали удается превратить в объект, называемый автомобилем. Это же относится и к компьютерным программам. Принципы ООП позволяют составить связную, надежную, сопровождаемую программу из многих отдельных частей.

Как отмечалось в начале этого раздела, каждая программа на Java является объектно-ориентированной. Точнее говоря, в каждой программе Hajava применяются принципы инкапсуляции, наследования иполиморфизма. На первый взгляд может показаться, что не все эти принципы проявляются в коротких примерах программ, приведенных в остальной части этой главы и ряде последующих глав, тем не менее они в них присутствуют. Как станет ясно в дальнейшем, многие языковые средства Java являются составной частью встроенных библиотек классов, в которых широко применяются принципы инкапсуляции, наследования и полиморфизма.

Я не умею программировать на объектно-ориентированных языках. Не научился. После 5 лет промышленного программирования на Java я всё ещё не знаю, как создать хорошую систему в объектно-ориентированном стиле. Просто не понимаю.

Я пытался научиться, честно. Я изучал паттерны, читал код open source проектов, пытался строить в голове стройные концепции, но так и не понял принципы создания качественных объектно-ориентированных программ. Возможно кто-то другой их понял, но не я.

И вот несколько вещей, которые вызывают у меня непонимание.

Я не знаю, что такое ООП

Серьёзно. Мне сложно сформулировать основные идеи ООП. В функциональном программировании одной из основных идей является отсутствие состояния. В структурном - декомпозиция. В модульном - разделение функционала в законченные блоки. В любой из этих парадигм доминирующие принципы распространяются на 95% кода, а язык спроектирован так, чтобы поощрять их использование. Для ООП я таких правил не знаю.- Абстракция

- Инкапсуляция

- Наследование

- Полиморфизм

Абстракция

Абстракция - это мощнейшее средство программирования. Именно то, что позволяет нам строить большие системы и поддерживать контроль над ними. Вряд ли мы когда-либо подошли бы хотя бы близко к сегодняшнему уровню программ, если бы не были вооружены таким инструментом. Однако как абстракция соотносится с ООП?

Во-первых, абстрагирование не является атрибутом исключительно ООП, да и вообще программирования. Процесс создания уровней абстракции распространяется практически на все области знаний человека. Так, мы можем делать суждения о материалах, не вдаваясь в подробности их молекулярной структуры. Или говорить о предметах, не упоминая материалы, из которых они сделаны. Или рассуждать о сложных механизмах, таких как компьютер, турбина самолёта или человеческое тело, не вспоминая отдельных деталей этих сущностей.

Во-вторых, абстракции в программировании были всегда, начиная с записей Ады Лавлейс, которую принято считать первым в истории программистом. С тех пор люди бесперерывно создавали в своих программах абстракции, зачастую имея для этого лишь простейшие средства. Так, Абельсон и Сассман в своей небезызвестной книге описывают, как создать систему решения уравнений с поддержкой комплексных чисел и даже полиномов, имея на вооружении только процедуры и связные списки. Так какие же дополнительные средства абстрагирования несёт в себе ООП? Понятия не имею. Выделение кода в подпрограммы? Это умеет любой высокоуровневый язык. Объединение подпрограмм в одном месте? Для этого достаточно модулей. Типизация? Она была задолго до ООП. Пример с системой решения уравнений хорошо показывает, что построение уровней абстракции не столько зависит от средств языка, сколько от способностей программиста.

Инкапсуляция

Главный козырь инкапсуляции в сокрытии реализации. Клиентский код видит только интерфейс, и только на него может рассчитывать. Это развязывает руки разработчикам, которые могут решить изменить реализацию. И это действительно круто. Но вопрос опять же в том, причём тут ООП? Все вышеперечисленные парадигмы подразумевают сокрытие реализации. Программируя на C вы выделяете интерфейс в header-файлы, Oberon позволяет делать поля и методы локальными для модуля, наконец, абстракция во многих языках строится просто посредствам подпрограмм, которые также инкапсулируют реализацию. Более того, объектно-ориентированные языки сами зачастую нарушают правило инкапсуляции , предоставляя доступ к данным через специальные методы - getters и setters в Java, properties в C# и т.д. (В комментариях выяснили, что некоторые объекты в языках программирования не являются объектами с точки зрения ООП: data transfer objects отвечают исключительно за перенос данных, и поэтому не являются полноценными сущностями ООП, и, следовательно, для них нет необходимости сохранять инкапсуляцию. С другой стороны, методы доступа лучше сохранять для поддержания гибкости архитектуры. Вот так всё непросто.) Более того, некоторые объектно-ориентированные языки, такие как Python, вообще не пытаются что-то скрыть, а расчитывают исключительно на разумность разработчиков, использующих этот код.

Наследование

Наследование - это одна из немногих новых вещей, которые действительно вышли на сцену благодаря ООП. Нет, объектно-ориентированные языки не создали новую идею - наследование вполне можно реализовать и в любой другой парадигме - однако ООП впервые вывело эту концепцию на уровень самого языка. Очевидны и плюсы наследования: когда вас почти устраивает какой-то класс, вы можете создать потомка и переопределить какую-то часть его функциональности. В языках, поддерживающих множественное наследование, таких как C++ или Scala (в последней - за счёт traits), появляется ещё один вариант использования - mixins, небольшие классы, позволяющие «примешивать» функциональность к новому классу, не копируя код.

Значит, вот оно - то, что выделяет ООП как парадигму среди других? Хмм… если так, то почему мы так редко используем его в реальном коде? Помните, я говорил про 95% кода, подчиняющихся правилам доминирующей парадигмы? Я ведь не шутил. В функцинальном программировании не меньше 95% кода использует неизменяемые данные и функции без side-эффектов. В модульном практически весь код логично расфасован по модулям. Преверженцы структурного программирования, следуя заветам Дейкстры, стараются разбивать все части программы на небольшие части. Наследование используется гораздо реже. Может быть в 10% кода, может быть в 50%, в отдельных случаях (например, при наследовании от классов фреймворка) - в 70%, но не больше. Потому что в большинстве ситуаций это просто не нужно .

Более того, наследование опасно для хорошего дизайна. Настолько опасно, что Банда Четырех (казалось бы, проповедники ООП) в своей книге рекомендуют при возможности заменять его на делегирование. Наследование в том виде, в котором оно существует в популярных ныне языках ведёт к хрупкому дизайну. Унаследовавшись от одного предка, класс уже не может наследоваться от других. Изменение предка так же становится опасным. Существуют, конечно, модификаторы private/protected, но и они требуют неслабых экстрасенсорных способностей для угадывания, как класс может измениться и как его может использовать клиентский код. Наследование настолько опасно и неудобно, что крупные фреймворки (такие как Spring и EJB в Java) отказываются от них, переходя на другие, не объектно-ориентированные средства (например, метапрограммирование). Последствия настолько непредсказуемы, что некоторые библиотеки (такие как Guava) прописывает своим классам модификаторы, запрещающие наследование, а в новом языке Go было решено вообще отказаться от иерархии наследования.

Полиморфизм

Пожалуй, полиморфизм - это лучшее, что есть в объектно-ориентированном программировании. Благодаря полиморфизму объект типа Person при выводе выглядит как «Шандоркин Адам Имполитович», а объект типа Point - как "". Именно он позволяет написать «Mat1 * Mat2» и получить произведение матриц, аналогично произведению обычных чисел. Без него не получилось бы и считывать данные из входного потока, не заботясь о том, приходят они из сети, файла или строки в памяти. Везде, где есть интерфейсы, подразумевается и полиморфизм.

Мне правда нравится полиморфизм. Поэтому я даже не стану говорить о его проблемах в мейнстримовых языках. Я также промолчу про узость подхода диспетчеризации только по типу, и про то, как это могло бы быть сделано . В большинстве случаев он работает как надо, а это уже неплохо. Вопрос в другом: является ли полиморфизм тем самым принципом, отличающим ООП от других парадигм? Если бы вы спросили меня (а раз уж вы читаете этот текст, значит, можно считать, что спросили), я бы ответил «нет». И причина всё в тех же процентах использования в коде. Возможно, интерфейсы и полиморфные методы встречаются немного чаще наследования. Но сравните количество строк кода, занимаемое ими, с количеством строк, написанных в обычном процедурном стиле - последних всегда больше. Глядя на языки, поощряющие такой стиль программирования, я не могу назвать их полиморфными. Языки с поддержкой полиморфизма - да, так нормально. Но не полиморфные языки.

(Впрочем, это моё мнение. Вы всегда можете не согласиться.)

Итак, абстракция, инкапсуляция, наследование и полиморфизм - всё это есть в ООП, но ничто из этого не является его неотъемлемым атрибутом. Тогда что такое ООП? Есть мнение, что суть объектно-ориентированного программирования лежит в, собственно, объектах (звучит вполне логично) и классах. Именно идея объединения кода и данных, а также мысль о том, что объекты в программе отражают сущности реального мира. К этому мнению мы ещё вернёмся, но для начала расставим некоторые точки над i.

Чьё ООП круче?

Из предыдущей части видно, что языки программирования могут сильно отличаться по способу реализации объектно-ориентированного программирования. Если взять совокупность всех реализаций ООП во всех языках, то вероятнее всего вы не найдёте вообще ни одной общей для всех черты. Чтобы как-то ограничить этот зоопарк и внести ясность в рассуждения, я остановлюсь только одной группе - чисто объекто-ориентированные языки, а именно Java и C#. Термин «чисто объектно-ориентированный» в данном случае означает, что язык не поддерживает другие парадигмы или реализует их через всё то же ООП. Python или Ruby, например, не буду являться чистыми, т.к. вы вполне можете написать полноценную программу на них без единого объявления класса.Чтобы лучше понять суть ООП в Java и C#, пробежимся по примерам реализации этой парадигмы в других языках.